Der Biogarten im Juli 2025

"Hundert kleine Freuden

sind tausendmal mehr wert als eine große;

wie ein sanft herabrauschender Regen

tiefer ins Erdreich eindringt als ein Wolkenbruch."

Wilhelm von Keppler, Theologe

Liebe Gartenfreundinnen und Gartenfreunde,

ein gleichmäßiger, sanfter Regen, der langsam in den Boden einsickert – ohne ihn abzutragen, zu verschlämmen, Nährstoffe auszuwaschen oder Staunässe zu verursachen –, davon träumen wir alle. Doch im Zuge der Klimakrise nehmen extreme Wetterlagen zu: Heftige Starkregen werden häufiger, ebenso wie lange Trockenperioden. Auch wenn viel Sonne und Hitze zu Ausflügen zum Badesee oder zum Entspannen in der Hängematte einladen, unsere Gärten und die Natur stehen vor großen Herausforderungen.

Wie also lässt sich Feuchtigkeit möglichst lange im Boden halten? Welche Bewässerungsmethoden sind sinnvoll? Und nicht zuletzt: Welche Pflanzen kommen gut mit Trockenheit klar? Angepasste Wildblumenmischungen, trockenheitsverträgliche Stauden oder ein mediterranes Kräuterbeet sind auch bei Trockenheit gut aufgestellt – und bereichern den Garten zugleich mit Blüten, Duft und Geschmack für die nächste Pasta.

Ihr Team vom Hof Jeebel

Gartenfreuden trotz Trockenheit – mit der passenden Auswahl an Pflanzen

Manche Pflanzen kommen besser mit längeren Trockenperioden, wenig Wasser und viel Sonne aus. Hier stellen wir Ihnen ein paar der Trockenkünstler vor.

Mediterrane Kräuter: Würze, Blüte und Insektenfutter

Ob Thymian, Oregano, Rosmarin, Lavendel, Lorbeer oder Salbei: mediterrane Kräuter sind genügsame Sonnenanbeter – sie gedeihen auch in trockenen Sommern zuverlässig, duften intensiv und locken Bienen und Schmetterlinge an. Gleichzeitig lassen sie sich vielseitig nutzen: als Würze in der Küche, in Duftkissen, für Kräuterbädern oder gebündelt als Räuchersträuße.

Neben den Klassikern kommen auch andere, etwas ausgefallenere, Kräuter wie Currykraut, Eberraute (auch „Colakraut“ wegen seines unverkennbaren Geruchs genannt), Meerfenchel, Olivenkraut, Wacholder oder Griechischer Bergtee gut mit Trockenheit klar.

In unserem Kräutersortiment können Sie einzelne Kräuter wählen oder ein Kräuterpaket mit 6 oder 12 Pflanzen zusammenstellen.

Pflanzenschilder aus Haselruten

Zunächst sägen Sie ein Stück Haselstrauch in der gewünschten Länge ab – je nachdem, wie groß die Pflanze ist, die Sie beschriften möchten. Anschließend wird mit einem scharfen Schnitzmesser die Rinde auf einer oder zwei Seiten entfernt, sodass eine glatte Schreibfläche entsteht. Lassen Sie das Holz nun etwas antrocknen. Zur Beschriftung eignet sich ein Kugelschreiber oder ein feiner Permanentmarker. Möchten Sie das Schild später für eine andere Pflanze verwenden, lässt sich die oberste Holzschicht samt Beschriftung einfach abschneiden und neu beschriften.

Mini-Räucherbündel

Räucherbündel bestehen aus getrockneten Kräutern, die zu einem kompakten Strauß gebunden, dann getrocknet und zum langsamen Verglimmen verwendet werden. Der aufsteigende Rauch setzt die Aromen und Wirkstoffe frei. Geeignete Pflanzen sind zum Beispiel Salbei, Beifuß, Lavendel, Rosmarin, Wacholder, Thymian, Schafgarbe und Zitronenmelisse!

Wildblumenwiese: Robuste Blütenpracht bei wenig Regen

Wer sich dafür entscheidet, einen Teil seines Gartens als Wildblumenwiese zu gestalten, bringt Farbe, Vielfalt und Leben hinein. Sie liefert Nahrung und ist Lebensraum für Insekten, Vögel, Amphibien, … , ist pflegeleicht, muss nur ein- bis zweimal im Jahr geschnitten werden und benötigt nur wenig Wasser!

So wird’s gemacht:

Die beste Zeit für die Anlage einer Wildblumenwiese ist im Frühjahr oder Herbst. Aber auch jetzt schon lohnt es sich, darüber nachzudenken, wo ein geeigneter Platz für eine solche Blühfläche im Garten sein könnte. Magere, nährstoffarme Böden sind besonders gut geeignet – hier können sich konkurrenzschwächere, aber artenreiche Wildpflanzen besonders gut entfalten.

Vorbereitung und Aussaat:

Bevor gesät werden kann, muss vorhandener Bewuchs, etwa Rasen, entfernt werden. Das gelingt durch Umgraben oder durch Abdecken mit Pappe oder lichtundurchlässiger Folie über mehrere Wochen. Anschließend wird der Boden leicht gelockert.

Für eine gleichmäßige Verteilung wird das Saatgut am besten mit feinem Sand oder gesiebter Erde vermischt – es sei denn, es sind bereits sogenannte Saathelfer in der Mischung enthalten. Die Aussaat erfolgt breitwürfig von Hand, anschließend wird die Fläche leicht angedrückt oder angewalzt (z. B. mit einem Brett oder einer Rasenwalze). Bei Trockenheit sollte die Fläche vorsichtig angegossen werden.

Die Keimzeit kann, je nach enthaltenen Arten, bis zu vier Wochen betragen. In dieser Zeit sollte der Boden gleichmäßig feucht gehalten werden.

Pflege nach der Aussaat:

Wildblumenwiesen sind pflegeleicht, aber nicht pflegelos. In der Regel genügen ein bis zwei Mahden pro Jahr, idealerweise im Juni/Juli und – bei starkem Wuchs – ein zweites Mal im September/Oktober. Das Schnittgut kann einige Tage liegen bleiben, damit reife Samen ausfallen. Danach sollte es vollständig entfernt werden, damit der Boden mager bleibt.

Gedüngt oder gewässert werden muss eine Wildblumenwiese nicht, sofern eine passende Mischung für den Standort gewählt wurde. Je karger der Boden, desto größer die Vielfalt an heimischen, trockenheitsverträglichen Arten.

Die Mischung „Blumenwiese für trockene Standorte“ enthält eine bunte Auswahl bewährter Arten wie Schafgarbe, Kronwicke, Margerite, Wundklee, Glockenblumen, Flockenblume und andere.

Für besonders karge Standorte wie Kiesflächen oder sehr magere Böden eignet sich die Mischung „Trockenwiesenkräuter“: Über 25 ausdauernde Wildblumenarten wie Natternkopf, Sonnenröschen, Karthäuser-Nelke, Wiesen-Salbei oder Dost entfalten hier ihre ganze Robustheit.

Auch bei Stauden gibt es trockenheitsverträgliche Arten, die als Pflanzen direkt ins (Hoch-)beet gepflanzt werden können. In unserem Pflanzenpaket „Sommerferien“ sind Wegwarte, Tüpfel-Johanniskraut, Zwerg-Wildaster, Heidenelke, Zitronen-Katzenminze, Quirlblütiger Salbei, Kugeldistel und Blumendost enthalten.

Ein grüner Garten mit geringem Wasserverbrauch

Ein feuchter Boden, in dem sich Kleinstlebewesen pudelwohl fühlen und die Wurzeln problemlos die Pflanzen mit Wasser versorgen können. Und das gleichzeitig mit mäßigem Wassereinsatz. Das klingt verlockend? Mit ein paar Maßnahmen lässt sich einiges bewegen:

Der passende Zeitpunkt

Der optimale Zeitpunkt zum Gießen ist am Morgen. Dann ist es kühl, die Verdunstung ist noch gering und die Wurzeln können das Wasser in Ruhe aufnehmen. Werden die Blätter nass, trocknen sie schnell ab, und Pilzkrankheiten haben weniger Chancen.

Abends ist auch ein guter Zeitpunkt, falls Sie morgens keine Zeit haben. Dann sollten Sie jedoch besonders darauf achten, dass der Wurzelbereich und nicht die Blätter nass werden.

Tagsüber, speziell zur Mittagszeit, ist es nicht empfehlenswert zu gießen. Die Verdunstung ist hoch und das wertvolle Nass kann nicht im vollen Umfang von den Pflanzen genutzt werden.

Tiefgreifend wässern

Wenn Sie seltener, dafür durchdringend gießen, bleibt das Wasser nicht nur an der Oberfläche, wo es rasch verdunstet, sondern gelangt tief in den Boden. Gleichzeitig regen Sie die Pflanzen dazu an, kräftigere Wurzeln in die Tiefe zu entwickeln. Das macht sie widerstandsfähiger gegenüber Trockenheit – denn sie können auch aus tieferen Bodenschichten noch Feuchtigkeit erschließen.

Gießwälle

Achten Sie schon beim Pflanzen oder Säen darauf, das Pflanzloch oder die Saatrille etwas tiefer anzulegen und die ausgehobene Erde leicht zu einem Wall rundherum aufzuhäufeln. So kann das Gießwasser besser gehalten werden – es fließt nicht seitlich ab, sondern bleibt dort, wo es gebraucht wird, und kann in Ruhe versickern.

Kapi… was?

Kapillaren sind feine Röhrchen im Boden, durch die Wasser an die Oberfläche steigt und dort schneller verdunstet. Sie entstehen vor allem in unbearbeiteten Böden, auf denen sich eine feine Kruste gebildet hat. Wird der Boden regelmäßig leicht gehackt, werden diese Kapillaren unterbrochen – das Wasser bleibt in tieferen Schichten erhalten und steht den Pflanzen länger zur Verfügung.

Weitesgehend aufs Hacken verzichten läßt sich durch:

Eine dicke Mulchschicht

Ja, auch hier zeigt sich: Mulch ist ein echtes Multitalent. Eine schützende Schicht aus Rasenschnitt, Laub oder Holzhäcksel bremst die Verdunstung und hilft, die Bodenfeuchtigkeit zu bewahren. Gleichzeitig schützt Mulch den Boden vor starker Sonneneinstrahlung und beugt der Bildung einer harten Kruste vor.

Humus speichert Wasser

Humus wirkt wie ein natürlicher Schwamm im Boden: die feinporige Struktur humusreicher Erde kann ein Mehrfaches ihres Eigengewichts an Wasser aufnehmen und es nach und nach wieder an die Pflanzen abgeben.

Darüber hinaus verbessert Humus auch die Bodenstruktur. Er fördert eine stabile, lockere Krümelstruktur, in der Wasser gut einsickern kann und gleichzeitig vor Verdunstung geschützt bleibt. Auch das Bodenleben profitiert von Humus. Regenwürmer, Mikroorganismen und Pilze lockern den Boden zusätzlich auf, schaffen feine Gänge und verbessern damit die Wasserführung im Boden.

Mulchen, Kompost in den Boden einarbeiten, Gründüngung säen, vielfältige Fruchtfolgen und Mischkulturen einsetzen, Bodenbearbeitung reduzieren – das sind alles Maßnahmen, die Schritt für Schritt zu einem trockenheitsresistenteren Boden und natürlich auch zu mehr Bodenfruchtbarkeit führen.

Tropfbewässerung: Punktlandung im Wurzelbereich

Die Tomaten sehen aus, als hätten sie eine lange Nacht hinter sich. Es war zu heiß, zu trocken und zu viel Aufwand, jeden Tag Wasser punktgenau zu liefern. Statt erholt in den Tag zu starten, hängen sie schlaff da – als Opfer einer Gießstrategie, die auf Gefühl und Muskelkraft basiert. Vielleicht braucht es hier nicht mehr Einsatz, sondern einfach mehr Präzision. Ein System, das das Gießen nicht ersetzt, sondern perfektioniert. Tropfen für Tropfen statt Kanne für Kanne.

Was ist Tropfbewässerung?

Tropfbewässerung ist eine sehr effiziente Bewässerungsmethode, bei der das Wasser genau dort ankommt, wo es gebraucht wird: im Wurzelbereich der Pflanzen. Es gelangt dorthin gezielt und kontrolliert, statt wahllos über die gesamte Beetfläche verteilt zu werden. Das Ergebnis: ein gleichmäßig feuchter Boden, sichtbar kräftigere Pflanzen und ein deutlich reduzierter Wasserverbrauch.

Warum Tropfen mehr können als Kannen und Schläuche

Wasserersparnis & Effizienz: Tropfbewässerung reduziert die Verdunstung drastisch und nutzt Wasser gezielter als Kanne oder Schlauch es je könnten. Unter idealen Bedingungen lassen sich mit Tropfbewässerung bis zu 65?% Wasser im Vergleich zu herkömmlichen Methoden einsparen – und das sogar tagsüber, da kaum Oberflächenverdunstung entsteht.

Gesunde Pflanzen & punktgenaue Düngung: Die gezielte Wassergabe hält das Blattwerk trocken und senkt so das Risiko von Pilzerkrankungen. Gleichzeitig lassen sich Flüssigdünger direkt mit ausbringen.

Weniger Unkrautdruck: Da nur punktuell gewässert wird und die Tropfen schnell in den Boden einziehen, bleibt der übrige Boden an der Oberfläche relativ trocken. Unkraut kann daher weniger gut keimen.

Unbequem für Schnecken: Schnecken mögen’s feucht. Ist der Boden durch eine Tropfbewässerung oberflächlich weitgehend trocken, ist das Terrain für Schnecken deutlich unattraktiver.

Zeitgewinn & Komfort: Tropfbewässerung spart nicht nur Wasser, sondern auch Zeit und Muskelkraft. Weil das Wasser gezielt ankommt, bleibt die Bodenstruktur stabil – mühsames Auflockern nach Verschlämmung entfällt oft ganz.

Flexibilität & Erweiterbarkeit: Je nach System stehen durchdachte Stecksysteme, Verbinder und teils auch Absperrhähne zur Verfügung. So lässt sich die Bewässerung an wechselnde Kulturen oder unterschiedliche Wasserbedarfe anpassen.

Zwei Systeme für unterschiedliche Gartensituationen

1. Kleingarten-Tropfbewässerungs-Set

Dieses Tropfbewässerungssystem lässt sich auf zwei Arten betreiben: Besonders nachhaltig funktioniert es mit einer erhöhten Regentonne (mindestens 1,5 Meter), bei der allein die Schwerkraft für den nötigen Druck sorgt. Alternativ ist mit einem Druckregulator auch der Anschluss an eine reguläre Außenwasserleitung oder eine Gartenpumpe möglich. So bleibt das System flexibel und in nahezu jedem Garten einsetzbar.

Das Set enthält Komponenten für die Tropfbewässerung von bis zu 30 m² Beetfläche und weiteren 30 m zur Bewässerung von Beerensträuchern, Himbeeren, Spalierobst & Co. Es arbeitet mit einem besonders schlanken Schlauchdurchmesser von ca. 8 mm, was ideal ist für kürzere Strecken und niedrige Druckverhältnisse. Einzelne Absperrhähne ermöglichen das gezielte Ansteuern von Teilbereichen, sodass bereits abgeerntete Beete aus der Wasserversorgung herausgenommen werden können.

2. Tropfbewässerung „UniTechline“

Dieses System eignet sich für alle, die größere Beete, lange Reihen oder komplexere Gartenstrukturen zuverlässig bewässern möchten. Es wird einfach am Wasserhahn angeschlossen und funktioniert im Druckbereich zwischen 0,5 und 4 bar.

Das Kernstück ist ein 50 m langes Tropfrohr mit 16 mm Durchmesser. Dadurch kann das Wasser über längere Wege gleichmäßig verteilt werden, ohne dass der Druck spürbar abnimmt. Die Tropfer sind fest in das Rohr eingebaut, jeweils im Abstand von 30 cm und geben an jeder Stelle die gleiche Menge Wasser ab – exakt 1,6 Liter pro Stunde.

Durch ihre druckkompensierende Bauweise bleiben die Tropfer auch bei kleinen Höhenunterschieden zuverlässig. Sie reinigen sich selbst und können sowohl oberirdisch als auch unterirdisch verlegt werden. Letzteres macht die Versorgung besonders unauffällig und schützt die Tropfleitungen langfristig vor äußeren Einflüssen. Eine eingebaute Sperre verhindert, dass Pflanzenwurzeln ins System wachsen.

Extra Tipp – Mehr Möglichkeiten für mehr Garten:

Wer darüber hinaus weitere Beetbereiche oder spezielle Pflanzgefäße versorgen möchte, findet im Sortiment passende Erweiterungen – vom Einzeltropfer bis zum Verteilerstück. Weil beide Systeme mit einer 16-mm-Zuleitung arbeiten, lassen sie sich flexibel ergänzen und sogar gemeinsam in individuellen Lösungen einsetzen – auch für Hecken, Kübel oder weit auseinander stehende Pflanzen.

Durstige Pflanze sucht kühles Nass: passende Bewässerungsmethoden

Es gibt viele Arten, wie Sie Ihren Garten oder Balkon, besonders jetzt in den warmen Sommermonaten, mit Wasser versorgen können. Hier stellen wir Ihnen die gängigsten, mehr oder weniger technisierten, Möglichkeiten vor.

Gießkanne - klassischer Allrounder

Die Gießkanne ist der Klassiker schlechthin unter den "Gießgeräten". Mit Muskelkraft und Fleiß lässt sich jede Ecke des Gartens gezielt bewässern – je nach Größe des Gartens also keine schlechte Idee. Besonders in der Nähe von Sitzgelegenheiten oder auf dem Balkon wirkt eine hochwertige Gießkanne aus Metall fast wie ein Dekoelement und ist auf jeden Fall ästhetischer und haltbarer als die Exemplare aus Plastik.

Ein weiterer Vorteil von Gießkannen: Pflanzen sind dankbar, wenn sie nicht mit Wasser aus dem Wasserhahn kalt ‚erwischt‘ werden. Am besten Leitungswasser über den Tag aufwärmen lassen oder gesammeltes Regenwasser verwenden.

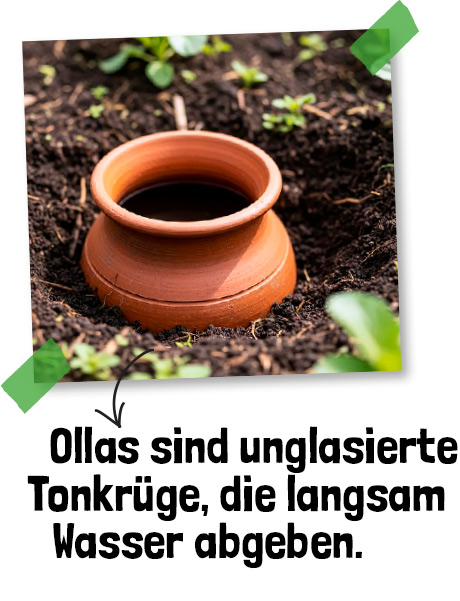

Ollas – uralt und trotzdem aktuell

Ollas (sprich: „Ojas“) sind unglasierte Tonkrüge, die seit Jahrhunderten zur effizienten Bewässerung von Pflanzen verwendet werden, in China, Nordafrika, im Nahen Osten und in Mittelamerika. Die Töpfe aus unglasiertem Ton werden im Boden eingegraben, wobei nur die Öffnung oben herausragt. Sie werden mit Wasser befüllt, das langsam durch die mikroporösen Tonwände in die Erde sickert und sie feucht hält. Es kommt zu wenig Verdunstung, da die Erdoberfläche trocken bleibt. So können kleinere (Hoch-)Beete gut versorgt werden.

Hinweis: Zum Schutz der Insekten - Abdeckung nicht vergessen.

Tonkegel - Für Balkon und Kübel

Auch hier wird sich die Durchlässigkeit von unglasiertem Ton zu Nutze gemacht. Vor der Verwendung sollten die Tonkegel in Wasser gelegt werden, damit die Poren sich bereits mit Wasser vollsaugen können. Nun werden sie auf eine langhalsige, mit Wasser gefüllte, Glas- oder Plastikflasche gesetzt. Das Ganze wird umgedreht und in die Erde gesteckt. So sind die Pflanzen gleichmäßig mit Wasser versorgt und falls Sie in den Urlaub fahren, muss die Nachbarin oder der Nachbar nur ab und zu zum Nachfüllen vorbeikommen!

Gartenschlauch - ohne Getüdel und Gewurschtel

Mit dem Gartenschlauch kommen Sie gezielt in alle Ecken des Gartens. Auch größere Flächen lassen sich bequem wässern. Mit einem Schlauchwagen oder einer Befestigung bzw. einem Abroller an der Wand kommt auch kein Frust beim Auf- und Abwickeln auf.

Dickwandige Gummischläuche neigen deutlich weniger zum Knicken und zur Knotenbildung als herkömmliche Gartenschläuche aus PVC. Außerdem kommen die langlebigen Schläuche aus Gummi ohne schädliche Weichmacher aus.

Ein Gießstab ist eine praktische Ergänzung für den Gartenschlauch: Durch die feine Brause gelangt das Wasser schonend und gezielt an die Wurzeln. Weitere Vorteile: Der Rücken bleibt gerade, und mit dem Hebel am Stab kann der Wasserfluss an- und ausgeschaltet werden.

Kreis- oder Viereckregner – das feine Nass

Regner versorgen größere Flächen gleichmäßig mit Wasser. Mit einem Bewässerungscomputer lassen sich sogar die Bewässerungszeiten automatisieren – eine bequeme Sache. Am besten ist die Beregnung in den Abend- und Nachstunden, denn die oberflächliche Wasserzufuhr bringt leider eine hohe Verdunstung mit sich. Also eher etwas für Neupflanzungen oder -einsaaten.

Biologische Landwirtschaft im Fokus: Öko-Feldtage 2025

Am 18. und 19. Juni war es wieder so weit: Die Öko-Feldtage sind eine der wichtigsten Veranstaltungen für den ökologischen Landbau in Deutschland. Sie finden alle zwei Jahre auf wechselnden Ökobetrieben statt und bieten eine einzigartige Kombination aus Praxis, Forschung, Politik und Technik. Dieses Jahr gastierten die Öko-Feldtage erstmals in Sachsen – auf dem Bioland-Betrieb Wassergut Canitz GmbH bei Leipzig. Und wir vom Hof Jeebel waren mit einem Stand auch dabei!

Die Öko-Feldtage locken mit mehreren hundert Ausstellenden aus Saatgutwirtschaft, Landtechnik, Forschung, Beratung und Vermarktung rund 10.000 bis 12.000 Besuchende an. In lebendigen Feldversuchen zeigen Züchtungsbetriebe, Forschungsinstitute und Verbände aktuelle Sorten, Kulturführung und Fruchtfolgen im Ökolandbau. Darüber hinaus werden moderne Hacktechnik, Feldroboter und digitale Anwendungen praxisnah vorgeführt – von der GPS-gesteuerten Unkrautbekämpfung bis hin zu Sensorik und Agrarrobotik.

Ein zentrales Leitthema der Öko-Feldtage 2025 war der Wasserschutz in der Landwirtschaft. In über 60 Fachveranstaltungen und 40 thematischen Führungen ging es unter anderem um wassersparende Anbausysteme, Bewässerungstechnologien, Kompostwirtschaft, Tierhaltung in Wasserschutzgebieten, Agroforst, Biodiversitätsförderung und den Einfluss der Landwirtschaft auf das Grundwasser. In verschiedenen Foren sprachen Expert:innen aus Praxis, Wissenschaft und Politik über drängende Zukunftsfragen, etwa zur Anpassung an den Klimawandel, zur EU-Agrarpolitik oder zur Weiterentwicklung des Ökolandbaus in Schutzgebieten.

Diese Themen betreffen nicht nur die Landwirtschaft – auch im kleinen Maßstab haben alle, die gärtnern, Einfluss darauf, was auf ihrem Stückchen Erde geschieht. Wer an einem heißen Tag unter der Krone eines Baums sitzt, spürt es unmittelbar: Bäume spenden nicht nur Schatten – durch die Verdunstung ihrer Blätter wirken sie wie eine natürliche Klimaanlage. Wer Bäume pflanzt, verbessert also das Mikroklima.

Doch auch viele andere Maßnahmen, die für uns Biogärtner:innen oft selbstverständlich sind, machen Gärten zu einem kleinteiligen, aber wirkungsvollen Teil einer größeren „Klimalandschaft“:

Gartenböden speichern Regenwasser wie ein Schwamm, Gehölze und mehrjährige Pflanzen binden CO2, durch Kompostieren und Mulchen wird Boden aufgebaut. Und wo Vielfalt wachsen darf, entstehen lebendige Rückzugsorte für Insekten, Vögel und viele andere Tiere und Gärten werden zu Hotspots der Biodiversität.

- Möhren (Frühe Sorten), Rote Bete, Stoppelrüben, Lauchzwiebeln, Rettiche (langer Schwarzer Rettich, Laurin)

- Pflücksalate, Kopfsalate, Endivien, Radicchio, Mangold, Fenchel

- Chinakohl, Pak Choi und Asia-Gemüse, Abessinischer Kohl und Grünkohl, Kohlrabi

- Buschbohnen

- Petersilie, Basilikum und Kümmel

- Blumen wie Mauretanische Malve, Sonnenblumen, Ringelblumen, zwei- und mehrjährige wie Königskerzen, Akelei, Bartnelken, Stockrosen, Glockenblumen und Fingerhüte

- Gründünger wie Phacelia, Buchweizen, Serradella, Gelbsenf, Ölrettich, Rotklee, Luzerne, Mischungen Faba & Astera, Gründüngungsmischung für Kartoffeln

- Insektenbuffet

- Erdbeer-Ableger verpflanzen

- Ernten und konservieren (Marmelade und Saft kochen)

- wässern und mit Brennnesseljauche gießen

- Töpfe flüssig düngen

- Unkraut jäten oder hacken

- Boden lockern

- Direktsaaten vereinzeln

- Kartoffeln, Porree, Zwiebeln und Bohnen häufeln

- Stecklinge machen von Kräutern, Stauden und Gehölzen

- Mulchschicht erneuern

- abgeerntete Beete nachsäen oder Gründünger einsäen

- Tomaten ausgeizen und binden

- Beginn der Laubarbeiten und des Sommerschnittes bei Süß- und Sauerkirschen, Pfirsichen, Reben und Kiwi

- Verblühtes zurückschneiden

- Schädlingsbefall kontrollieren (Wühlmäuse, Läuse, Kartoffelkäfer)

- Wiesen mähen und Mähgut ausharken

- Beetränder und Rasen mähen

- Kompost aufsetzen und pflegen

- Frühkartoffeln, Möhren, Rote Bete, Zwiebeln und Knoblauch

- Salate, Mangold, Fenchel

- Kohlrabi, Broccoli und Blumenkohl, frühe Kohlsorten

- Erbsen, (Dicke) Bohnen, Gurken, Zucchini, Tomaten, Chilis

- Küchenkräuter und essbare Blüten wie Kapuzinerkresse und Borretsch

- späte Erd- und Johannisbeeren, Stachelbeeren und Josta, frühe Himbeeren und Heidelbeeren

- Kirschen

- Felsenbirnen